猛暑日増加時代の賃貸物件に求められる性能・設備

2025.7.29

2024年夏(6〜8月)の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降、23年と並び最も高い値を記録しました。そして、25年の現在も7月は記録的猛暑に見舞われ、これは一時的な現象ではありません。

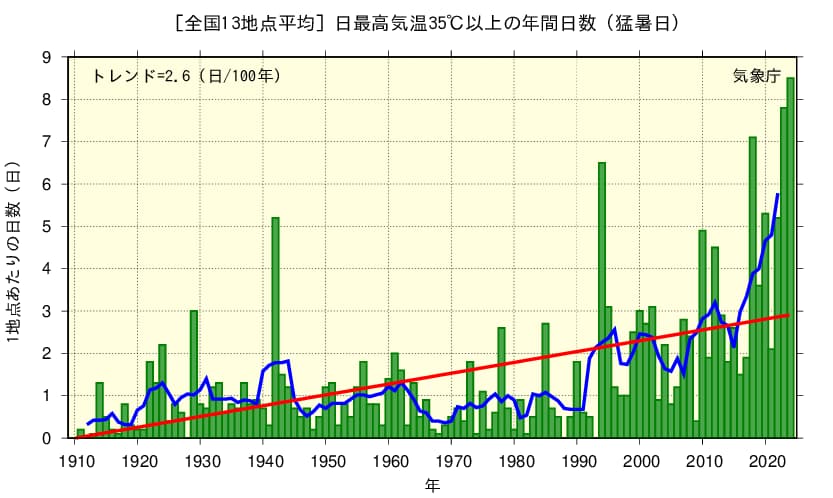

気象庁の統計によると、全国の猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数は1910~2023年で100年あたり2.3日増加し、最近30年間(1994~2023年)の平均年間日数(約2.9日)は、統計期間の最初の30年間(1910~1939年)の約0.8日と比べて約3.8倍に増加しています。

不動産投資家や賃貸オーナーにとって、この気候変動の現実は単なる環境問題ではありません。入居者の快適性と安全性に直結し、物件の競争力や投資価値を大きく左右する経営課題となっています。今後の賃貸経営では、猛暑への対応力が物件選択の重要な判断材料となることは間違いありません。

目次

日本の夏の現実:データが示す深刻な状況

気候変動の影響は数字として明確に表れています。長期的な統計データを分析することで、賃貸物件経営における猛暑対策の必要性とその緊急度を正確に把握することができます。

猛暑日の劇的な増加

猛暑日の平均年間日数は1992年から2021年の30年間で約2.55日であるのに対し、統計の最初の30年間(1910年から1939年)では約0.8日で、実に3.3倍増加しています。このデータが示すのは、猛暑日がもはや「異常気象」ではなく「日常化した気象現象」であるという現実です。

さらに深刻なのは、観測史上の最高気温記録を見ると、20位までの記録のほとんどが2010年以降に集中していることです(気象庁「観測史上の順位」)。これは建物の設計基準や設備の想定条件が、現在の気候に追いついていない可能性を示唆しています。

全国的な温度上昇の傾向

日本の夏(6〜8月)平均気温は、長期的には100年あたり1.31℃の割合で上昇しています。また、日本の年間の平均気温は100年あたり1.26℃ほどの割合で上昇しているという事実は、個別の年の変動を超えた変化が起こっているのです(出典:気象庁「日本の季節平均気温」)。

夏の電力消費の実態:エアコン依存の深刻化

猛暑日の増加に伴い、入居者の生活パターンと電力消費構造が大きく変化しています。これは、賃貸物件の設備投資戦略を立てる上で極めて重要なポイントです。

電力使用量の季節変動

夏場や冬場はエアコンを中心とする電力消費量が増え、春・秋の空調を使わない季節に比べて夏場は10%近く、冬場はさらに増えて35%近く多く電気を消費します。現代生活におけるエアコンの重要性を如実に表しています。

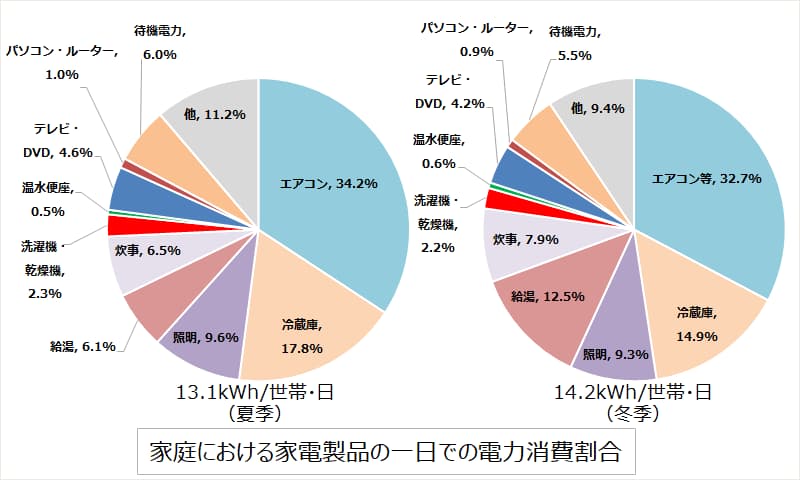

家庭における電気の使用割合を見ると、夏季の1日の中で1位はエアコン(34.2%)、2位は冷蔵庫(17.8%)、3位は照明(9.6%)となっており、このトップ3で全体の約61%を占めています。さらに重要なのは、電力需給が厳しくなる夕方の時間帯(17時~20時頃)では、エアコンが38.3%、照明が14.9%、冷蔵庫が12.0%の順となり、トップ3で約65%の電力を消費していることです(資源エネルギー庁「省エネルギー政策について」)。

電気代の上昇と入居者への影響

総務省の家計調査によると、2024年の夏(7月から9月)の電気代の1カ月平均額は10,013円となっています。夏の日中、最も気温が高くなる14時前後に使用されている電気のうち、実に60%近くをエアコンが占めているという事実は、入居者の経済的負担がいかに大きいかを物語っています。

この状況は賃貸物件の選択基準にも大きな影響を与えており、省エネ性能の高い物件への需要が急速に高まっています。

賃貸物件に求められる設備ランキングの変化

入居者のニーズは気候変動とともに急速に変化しています。最新の調査データからは、従来の「あったら良い設備」から「なければ選ばれない必須設備」への転換が明確に読み取れます。

エアコンの絶対的地位の確立

全国賃貸住宅新聞の「2024年人気設備ランキング」では、「エアコン」が単身者向け・ファミリー向け共に必須設備ランキングで1位を獲得しています。これは気候変動の影響を受けた結果であり、エアコンがすべての部屋に設置されていることが不可欠という認識が業界全体に定着していることを示しています。

注目すべきは、エアコンが2023年に初登場で2冠を達成し、2024年も継続して2冠を維持していることです。これは猛暑の常態化が賃貸市場に与えた直接的な影響の現れといえるでしょう。

特に、2025年は例年は涼しい気候だった北海道でも7月時点で40℃にも迫る猛暑日が頻発しており、北海道や東北でのエアコン設置が増加している、といった報道も目にしています。

付加価値設備の多様化

一方、家賃アップに繋がる設備として、1位「インターネット無料」、2位「宅配ボックス」、3位「オートロック」が挙げられています(「宅配ボックス家族向けもアップ【入居者に人気の設備ランキング2024 家賃アップ編】」)。しかし、猛暑対策の観点では、5位「浴室換気乾燥機」の存在が重要です。これは室内の湿度管理と快適性向上に直結する設備として評価されています。

クレーム分析から見える実態

賃貸管理のコールセンターに寄せられるクレームでは、女性単身世帯においてエアコンに関するものが最も多く、特に「エアコンが臭いのでクリーニングをして欲しい」という要望が増加しているという報告があります(全日本不動産協会「入居者満足に繋げるクレーム分析」)。これは単にエアコンの設置だけでなく、適切なメンテナンスの重要性を示しています。

猛暑対応に必要な具体的設備と性能

政府の規制強化と入居者ニーズの高度化により、賃貸物件に求められる性能基準は急速に上昇しています。ここでは、今後必要となる具体的な設備と性能について詳しく解説します。

断熱性能の重要性の高まり

2025年4月以降に着工される新築住宅は、建築物省エネ法の改正により、全て一次エネルギー消費量基準への適合と断熱等級4以上が義務化されます。これは賃貸住宅も例外ではありません。

断熱性能の高い賃貸住宅は、空調にかかる電気代を節約できることや、就寝時・起床時などに感じる寒暖差などを低減することで、健康面でのメリットもあり、近年入居者の人気を集めています。

省エネ性能表示制度の導入

2024年4月から「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」がスタートしました。これにより、入居者にとって省エネ・断熱性能に優れた住宅を選ぶことがより簡単になりました。

物件の競争力確保のためには、この表示制度を積極的に活用し、省エネ性能をアピールすることが重要になります。

換気システムと全館空調の重要性

IoT対応のエアコンにより、外出先でも暑い日、寒い日に帰宅する前に作動させることができる技術が注目されています。特にペット共生型賃貸住宅では、真夏や真冬など日中でも気温の急な変化に対応できるよう、外出先でもエアコンの温度・風量の設定が調整できる機能へのニーズが高まっています。

また、効率的に冷暖房できる空調設備の導入や、換気システムを活用し、外気の影響を抑えながら室温を安定させることが有効とされており、単体のエアコンを超えた総合的な空調計画の必要性が指摘されています。

入居者ニーズの変化と新たなトレンド

現代の入居者は単なる居住空間以上のものを求めています。健康志向、環境意識、働き方の変化が複合的に作用し、賃貸物件への要求水準は従来とは比較にならないレベルまで上昇しています。

環境意識の高まり

「不動産のプロが選ぶ!環境に配慮した住まいにおすすめの条件・設備2024(アットホーム調べ)」では、「複層ガラス」「節水トイレ」「太陽光発電システム」が上位にランクインしています。これらはすべて省エネ性能向上に寄与する設備です。

健康志向の強まり

猛暑による健康リスクへの意識が高まる中、エアコン購入時に最も重視されるポイントは、12都市中11都市で「省エネ性」となっています(ダイキン工業「ダイキン世界の空気感調査」)。入居者は単なる冷房機能だけでなく、効率性や環境負荷を重視する傾向が強まっています。

リモートワーク対応

リモートワークやオンライン学習が普及し、インターネット無料の需要がますます高まっている状況では、在宅時間の増加により室内環境の快適性がより重要になっています。これは空調設備への要求水準の向上にも直結しています。

投資戦略:長期的視点での設備投資

効果的な設備投資には戦略的なアプローチが不可欠です。規制動向を見据えながら、投資のタイミングと優先順位を適切に判断することで、最大の収益効果を得ることができます。

2030年に向けた基準強化への対応

政府は「遅くとも2030年までに、住宅建築物が誘導基準への適合率が8割を超えた時点で、2025年に適合義務化された省エネ基準を、ZEH基準の水準に引き上げる」としています。これは投資判断において極めて重要な情報です。

2025年4月以降に着工した新築賃貸住宅は、全て一定の省エネ性能と断熱性能を持っていることとなり、入居者の賃貸住宅選びに大きく関わってくるため、既存物件の競争力確保が急務となります。

段階的な設備投資の提案

投資効果を最大化するためには、物件の現状と予算に応じた段階的なアプローチが重要です。以下に、期間別の投資計画とその概算コストを示します。

短期(1〜2年)

| 対策内容 | 概算コスト(1戸あたり) | 期待効果 | 投資回収期間 |

|---|---|---|---|

| 高効率エアコンへの更新 | 10〜20万円 | 電気代30%削減、入居率向上 | 3〜5年 |

| 内窓設置による断熱改修 | 5〜15万円 | 冷暖房効率20%向上 | 5〜7年 |

| 遮光・遮熱カーテン標準装備 | 1〜3万円 | 室温2〜3℃低下 | 2〜3年 |

中期(3〜5年)

| 対策内容 | 概算コスト(1戸あたり) | 期待効果 | 投資回収期間 |

|---|---|---|---|

| 全室エアコン完備 | 30〜60万円 | 家賃5,000円アップ可能 | 5〜10年 |

| 24時間換気システム導入 | 20〜40万円 | 室内環境改善、差別化 | 7〜10年 |

| IoT対応設備(スマートロック等) | 10〜30万円 | 家賃3,000円アップ可能 | 3〜5年 |

長期(5年〜)

| 対策内容 | 概算コスト(1戸あたり) | 期待効果 | 投資回収期間 |

|---|---|---|---|

| 外壁・屋根断熱改修工事 | 100〜300万円 | 光熱費50%削減 | 10〜15年 |

| 全館空調システム導入 | 150〜400万円 | 高付加価値物件化 | 10〜20年 |

| 太陽光発電等の創エネ設備 | 200〜500万円 | 光熱費ゼロ、環境配慮 | 10〜15年 |

投資優先順位の判断基準

- 初期投資額の手頃さ

- 投資回収期間の短さ

- 入居者への訴求力

- 将来の規制適合性

コスト削減のポイント

- 複数戸同時施工による単価削減(10〜20%コストダウン)

- 補助金・助成金の活用(投資額の10〜30%補助)

- エネルギー効率向上による長期的ランニングコスト削減

省エネ賃貸住宅は、今後は徐々にスタンダードになっていくと思われますが、現在は数も少なく、ニーズに供給が間に合っていない状況です。差別化できるうちに、国や自治体の助成金を使いながら、利益につながる賢い設備投資を行うことが重要です)。

政府の支援制度と活用戦略

設備投資の負担を軽減し、投資効果を最大化するためには、各種支援制度の活用が不可欠です。国や自治体の政策動向を理解し、タイミングを見極めることで大幅なコスト削減が可能です。

補助金制度の活用

2024年は賃貸住宅に対する助成も手厚くなり、「住宅省エネキャンペーン2024」に小型省エネ給湯器を対象にした「賃貸集合給湯省エネ2024事業」も加わりました。

断熱性能に関連する助成事業には、熱損失の大きい窓に特化した「先進的窓リノベ事業」があり、賃貸住宅も対象に含まれ、短期間で設置できる内窓の設置にも利用可能です。防音性もアップし、入居者に室内環境の良さを実感してもらいやすいリフォームとして注目されています。

東京都の先進的取り組み

東京都では太陽光発電の設置が義務化され、賃貸住宅も例外ではありません。これは全国的に拡大する可能性があり、先行投資の意味も含めて検討価値があります。

物件差別化のポイント

競合物件との差別化を図るためには、単純な設備の導入を超えた戦略的な視点が必要です。入居者の潜在ニーズを先取りし、付加価値の高い物件として位置づけることが重要です。

エアコン性能の最適化

賃貸物件の備え付けのエアコンの製造年を確認し、一般的にエアコンの寿命とされる10年程度を超えているものについては、最新機種への交換することで、入居者満足度と省エネ効果の両立が可能です。

全体最適の視点

単一設備の性能向上だけでなく、建物全体の熱効率を考慮した総合的なアプローチが重要です。断熱性能、換気システム、空調設備を一体的に捉えた投資計画が、長期的な競争力確保につながります。

今後の展望と対応策

賃貸市場は急速に変化しており、今後5年間で業界の構造が大きく変わることが予想されます。この変化を先取りし、適切に対応することが長期的な競争優位性の確保につながります。

2025年の市場変化

2025年4月以降、新築賃貸住宅の省エネ・断熱性能の基準が引き上げられ、並行してラベルの存在や省エネ・断熱性能について入居者への周知が進んでいくと予想されます。今後ラベルを活用した性能アピールが活発になるほど、入居者にはしっかりと物件の性能をアピールすることが重要になります。

技術革新への対応

IoT設備の普及により、スマートロックとの連動、外出先からのエアコン操作、温湿度センサーによる自動制御など、より高度な居住環境管理が可能になっています。これらの技術を積極的に取り入れることで、競合物件との差別化が図れます。

結論:気候変動時代の賃貸経営戦略

すべてのデータと分析結果を総合すると、賃貸物件経営における猛暑対策は、もはや選択の余地のない必須課題となっています。この現実を受け入れ、戦略的に対応することが今後の成功の鍵となります。

猛暑日の増加は一時的な現象ではなく、構造的な変化です。賃貸物件オーナーにとって、この現実への対応は経営の根幹に関わる課題となっています。

重要なのは段階的かつ戦略的なアプローチです。まず現在の物件の省エネ性能を正確に把握し、最も効果的な投資から順次実行していくことが求められます。エアコンの更新、断熱改修、IoT設備の導入など、投資規模と効果を見極めながら進めることが重要です。

2025年の省エネ基準義務化、2030年に向けたさらなる基準強化という政策動向を見据えると、今後5年間が賃貸物件の競争力を決定づける重要な期間となります。猛暑対応を含む総合的な省エネ性能向上への投資は、入居者満足度の向上、空室率の低減、家賃アップという直接的な収益効果をもたらすだけでなく、将来の規制強化への備えという意味でも欠かせない戦略的投資といえるでしょう。

気候変動は避けられない現実です。この現実を受け入れ、適切に対応する賃貸オーナーこそが、今後の競争激化する市場で勝ち残ることができるのです。

Keyword